La Zone de protection naturelle, agricole et forestière

Unique en France, ce dispositif législatif protège de l’urbanisation 4 115 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il participe ainsi à la préservation de l’activité agricole et de la biodiversité sur le territoire.

Un dispositif unique en France

La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) à Paris-Saclay. Cette zone rend non urbanisables les espaces naturels et agricoles qui la composent. Ce dispositif législatif unique en France, garantit que le projet d’aménagement d’intérêt national au service de l’enseignement supérieur, de la recherche et du rayonnement industriel de la France du XXIème siècle, soit conduit dans le respect des terres agricoles, naturelles et forestières qui sont une exceptionnelle richesse nourricière, paysagère et environnementale de la région Ile-de-France.

La préservation du foncier agricole au moyen de la zone de protection permet d’éviter la spéculation foncière et de maintenir un cadre favorable à la poursuite de productions culturales et d’élevage dans le respect de la liberté d’entreprendre des agriculteurs. Une quinzaine d’exploitations agricoles se situent dans le périmètre de la ZPNAF. Elles ont une production variée (céréales, légumes, élevage, arboriculture, pépinière ornementale, …). 20% de la surface agricole en ZPNAF est en production biologique.

En chiffres

ha

protégés dont...

ha

consacrés exclusivement aux activités agricoles et...

ha

de forêts, cours d’eau, rigoles,...

La définition du périmètre

La ZPNAF est un espace d’échanges et de projets collaboratifs. Au-delà de ses dimensions de protection et de sanctuarisation, elle représente tout autant une zone de projets et d’échanges traitant à la fois des activités économiques et agricoles, de loisirs et de valorisation du patrimoine naturel, de l’émergence de circuits courts au sein du territoire ou encore d’interactions entre acteurs de la recherche, agriculteurs et collectivités…

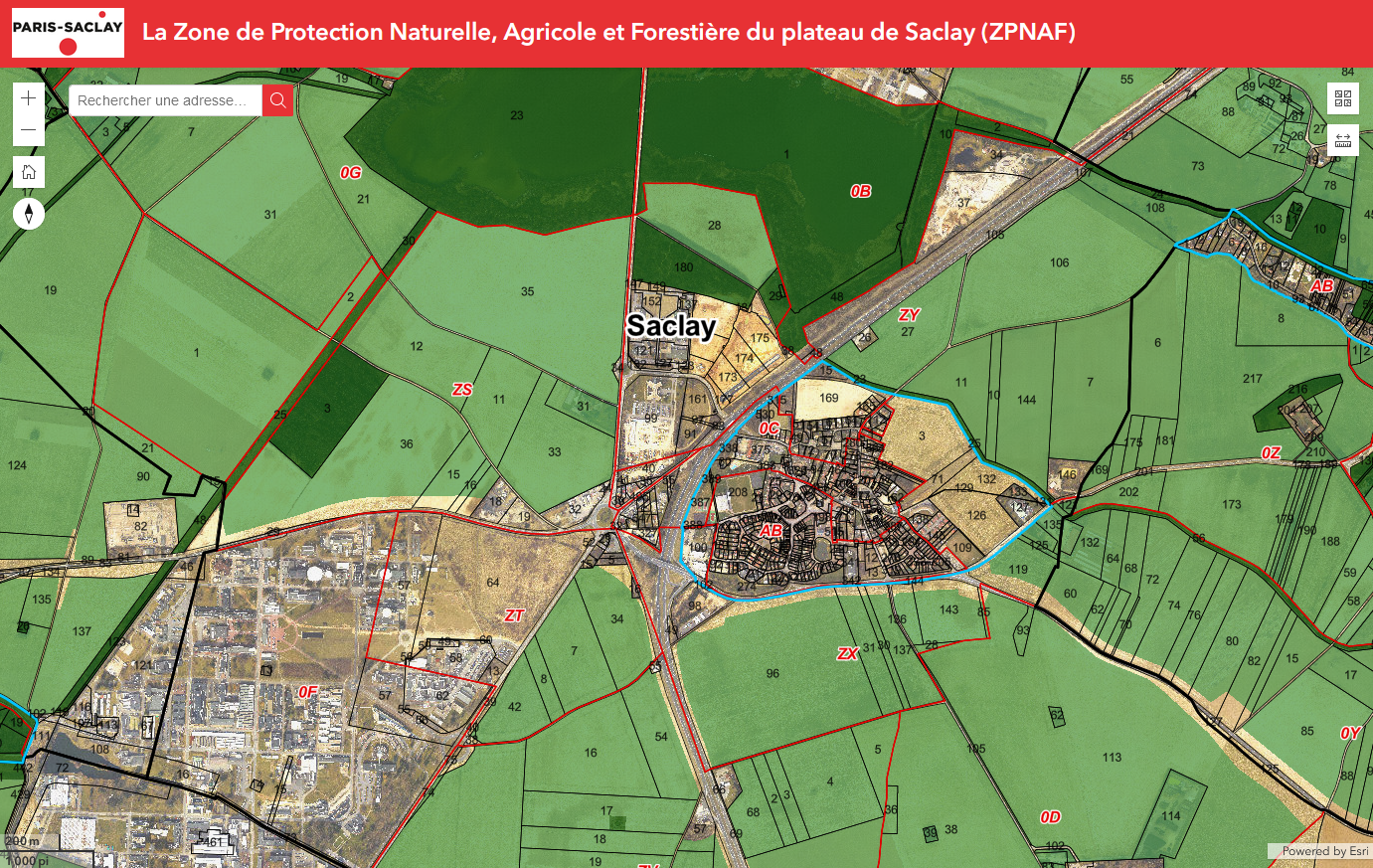

Consultez la carte interactive ZPNAF !

Cliquez ici pour l'afficher

-

Conformément à la loi du 3 juin 2010, l’EPA Paris-Saclay a travaillé, en partenariat avec les acteurs locaux et institutionnels concernés et le monde agricole, à l’élaboration d’un programme d’action.. L’association Terre et Cité a été associée à la conduite de la concertation autour du premier programme d’action adopté en juillet 2017, ainsi qu’à sa révision pour la période 2024-2030.

Il fixe trois objectifs :

1 – Maintenir et soutenir l’activité agricole

La pérennisation et le développement d’une agriculture productive viable et durable sur le territoire, passe par le maintien de conditions favorables à l’exercice de l’activité agricole : itinéraires de circulation pour les engins agricoles, préservation des réseaux de drainage, mise à disposition de logements pour les salariés agricoles, …

A travers les projets qu’il soutient, le programme d’actions contribue à maintenir un cadre propice pour l’activité agricole.

2 – Protéger et mettre en valeur les espaces naturels

Le programme d’action s’attache à restaurer les continuités écologiques sur le territoire, et à améliorer la gestion et la valorisation des milieux boisés.

3 – Développer les liens entre la zone protégée et les espaces urbanisés du plateau

Ce développement s’opère par la mise en valeur du patrimoine agricole et naturel, par la promotion des interactions recherche/acteurs locaux, par le développement d’itinéraires pédestres et cyclables, et de débouchés locaux.

Au terme de 6 années de mise en œuvre, l’EPA Paris-Saclay a engagé la révision du programme d’actions de la ZPNAF, en concertation et partenariat avec les acteurs du territoire. Entre avril et juin 2023, un cycle de concertation sur l’élaboration du nouveau programme d’actions de la ZPNAF a réuni 63 personnes de 45 structures différentes. Plusieurs ateliers thématiques ont ensuite été organisés avec les pilotes d’actions pour sélectionner et préciser les projets retenus dans le programme 2024-2030. Ce nouveau programme doit être présenté et adopté au printemps 2024.

Note de synthèseNote de synthèse du programme d'actions ZPNAFLe 22/01/2024 · Document PDF · 3.99Mo -

En 2018, les acteurs institutionnels et les représentants du monde agricole ont adopté une charte qui sert de ligne directrice. Elle partage une vision commune de la ZPNAF et définit les types d’aménagements ou d’installations qui sont autorisés à s’y développer.

-

L’EPA Paris-Saclay contribue directement à l’animation du programme d’action et au pilotage des projets suivants :

1. La promotion des circuits courts grâce au site internet « Manger local à Paris-Saclay » qui présente les produits locaux, fermes et points de vente du territoire

Lancé en 2019 avec l’appui de Terre et Cité, le site visait à répondre à la demande de plus de 3000 résidents du Plateau de Saclay et de ses alentours : en savoir plus sur l’alimentation locale. Un défi relevé ! On compte aujourd’hui près de 4000 utilisateurs du site. Que l’on habite, travaille ou étudie sur le Plateau, il est désormais facile d’accéder à toutes les informations concernant la quinzaine de fermes qui proposent des produits locaux en circuits courts : horaires, points de vente, aliments proposés…

On y retrouve également des conseils pour manger local et de saison, ou encore s’impliquer ainsi que son entourage dans la démarche des circuits courts. Les AMAP, Épis et autres systèmes de paniers n’auront plus de secret pour vous !

De plus, le site valorise le patrimoine agricole du Plateau de Saclay, vieux de plusieurs siècles, et conte l’histoire de ceux qui le font vivre aujourd’hui dans les plus de vingt fermes présentes sur le territoire.Pour découvrir les fermes du Plateau de Saclay et goûter leurs délicieux produits (fruits et légumes, pain, produits laitiers, poulets et œufs, miel, plantes, lentilles, jus et tisanes…), rendez-vous sur www.mangerlocal-paris-saclay.fr ! mise en valeur des exploitations agricoles – leurs productions et leurs modes de vente, à travers le site Internet « Manger local à Paris-Saclay » ;

2. La préservation des réseaux de drainage, à travers la réalisation d’une cartographie à l’échelle de la parcelle, et d’une étude juridique sur la protection des drains

3. La valorisation énergétique de la matière organique sur le plateau de Saclay : l’EPA Paris-Saclay a conduit une étude sur la faisabilité de mise en place d’un méthaniseur agricole.

Dans le cadre de son rôle d’animation, l’EPA Paris-Saclay a lancé une démarche d’évaluation des impacts de la ZPNAF. 3 évaluations ont été réalisées pour les années 2019, 2020 et 2021. Celles-ci sont un précieux support pour les travaux de révision du programme d’action de la ZPNAF, démarrés en avril 2023.

-

Une démarche collective

Le suivi du programme d’actions est réalisé par deux entités : le comité de pilotage et le comité de suivi.

-

Le comité de pilotage est présidé par le préfet de l’Essonne, et réunissant l’ensemble des acteurs institutionnels du territoire (EPA Paris-Saclay, Communautés d’agglomération, Chambre d’agriculture, services de l’Etat,…) ainsi que trois associations (Amis du Grand Parc de Versailles, Amis de la Vallée de la Bièvre, Terre et Cité).

-

Le comité de suivi constitue une instance technique pour débattre des projets en amont de leur validation par le comité de pilotage. L’intérêt de ce Comité technique est de rassembler régulièrement les pilotes et acteurs du programme d’action.

28 actions sont pilotées par 22 pilotes : SAFER Ile-de-France ; Agence des Espaces Verts ; EPA Paris-Saclay ; Chambre d’agriculture de région Ile-de-France ; Terre et Cité ; FDSEA ; Communautés d’agglomération Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles Grand Parc ; Mairie de Saclay ; Association Bures Orsay Nature ; Syndicats des eaux de la vallée de la Bièvre et de la vallée de l’Yvette ; PNR de la Haute Vallée de Chevreuse ; Directions Départementales des Territoires 78 et 91 ; Centre Régional de la Propriété Forestière ; CAUE 78 et 91 ; Labex BASC ; INRAE ; Office National des Forêts.

FAQ

-

Le rôle de l'EPA Paris-Saclay

La loi du 3 juin 2010 (modifiée par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 et abrogée par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) a confié à l’EPA Paris-Saclay, la mission de délimiter cette zone. Dans ce but, le Conseil d’administration de l’Établissement a mis en place une commission « Agriculture et environnement », organe de réflexion pour la mise en œuvre de la Zone de protection naturelle, agricole et forestière. Cette commission présidée par François de Mazières, député maire de Versailles, a piloté le processus de délimitation en consultant l’ensemble des parties prenantes : représentants de la profession agricole, centres de recherche agronomique, collectivités territoriales et monde associatif.

Un long processus de consultation

Ses travaux ont permis d’élaborer le projet de délimitation de la zone de protection qui a fait l’objet d’une enquête publique du 12 mars au 14 avril 2012.

Pour la définition de son périmètre, l’EPA Paris-Saclay a confié aux Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) la mise en œuvre d’une étude globale sur les terres agricoles du plateau de Saclay. Le bureau d’études, Ecosphère, a par ailleurs identifié les continuités écologiques et recensé les zones humides à l’échelle de l’Opération d’intérêt national. Ces analyses furent menées en collaboration avec l’ensemble des acteurs impliqués sur les problématiques agricoles et de gestion des milieux naturels.

Le périmètre définitif

Le périmètre a définitivement été arrêté par le décret n°2013-1298 du 27 décembre 2013. La ZPNAF s’étend sur les communes de Bièvres, Buc, Bures-sur-Yvette, Châteaufort, Gif-sur-Yvette, Guyancourt, Igny, Jouy-en-Josas, Loges-en-Josas, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Toussus-le-Noble, Vauhallan et Villiers-le-Bâcle.

-

Au moins quatre types de milieux naturels peuvent être distingués sur le plateau de Saclay, tous constituant des habitats et micro-habitats variés pour l’ensemble des espèces animales et végétales

Les friches

Quelques friches et zones buissonnantes sont présentes sur le territoire, elles résultent de l’abandon progressif ou brutal de secteurs entiers (empierrement ou jachère) de parcelles autrefois dévolues à une activité humaine. Ces milieux sont favorables à la biodiversité, tout particulièrement pour les insectes et les oiseaux.

Les milieux boisés

Le plateau agricole de Saclay est entouré d’un bandeau forestier quasi-continu (Forêts domaniales de Versailles, Port Royal, Palaiseau et Verrières). Ces coteaux sont intéressants pour la biodiversité du fait de l’hétérogénéité spécifique et paysagère des peuplements, et la présence simultanée d’arbres appartenant à toutes les classes d’âge, (arbres à cavités, arbres attaqués par des champignons, bois mort, etc.). Au sein de la zone agricole, les boisements sont très dispersés et de faibles dimensions ; souvent constitués par de jeunes peuplements issus de friches. Ces boisements apportent une diversité de micro-habitats importante. Cependant leurs dimensions et la surface totale représentée sont souvent trop faibles pour que cela constitue des habitats pérennes pour la biodiversité.

Les milieux humides

Le territoire est divisé en deux principaux bassins versants : le bassin versant de l’Yvette au sud et le bassin versant de la Bièvre au nord. Les zones humides offrent une grande diversité de micro-habitat qui contribue au développement harmonieux de la faune et de la flore. Talus, dépressions ponctuelles, dispositifs anti-érosion, plages de gravier, zones inondables plantées, prairies humides, bosquets et haies d’arbustes forment autant d’habitats pour les batraciens, les insectes, les oiseaux et les chiroptères.

Plusieurs mares, plus ou moins anciennes, sont localisées en bordure du plateau. Ces mares sont le plus souvent des habitats diversifiés, favorables aux amphibiens, en particulier pour les tritons crêtés (Triturus cristatus) et les tritons palmés (Lissotriton helveticus), des espèces emblématiques du plateau. Une des autres espèces majeures du territoire est l’étoile d’eau (Damasonium alisma), une espèce pionnière amphibie qui affectionne les plus bas niveaux des grèves limoneuses et vaseuses des étangs et mares.

Les continuités écologiques

Les grandes étendues naturelles du territoire, comme les étangs, rivières, rigoles, espaces boisés soulignant les coteaux ou parcs et jardins des zones urbanisées, constituent autant de continuités naturelles qui abritent une faune et une flore diversifiées et facilitent leurs déplacements sur le territoire. La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, la gestion de l’eau et la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

Afin de préserver les continuités entre les habitats et favoriser ainsi la mobilité des espèces animales et végétales, des inventaires de la faune et de la flore sont réalisés chaque année à l’échelle des zones d’aménagement concerté (ZAC) du quartier de l’École polytechnique et de Moulon. Ces recensements guident l’ensemble du travail de conception du projet urbain avec pour objectif de conforter les corridors écologiques identifiés, en restaurant ou recréant des milieux similaires ou complémentaires à ceux qui existent déjà sur le site de Paris-Saclay.

-

La ZPNAF est conçue comme un espace connecté avec les acteurs du plateau de Saclay et le campus Paris-Saclay. L’objectif du programme d’action est de mener des projets en commun, que les acteurs communiquent entre eux comme :

- des réflexions entre étudiants et agriculteurs sur de nouveaux modèles économiques et de nouveaux débouchés,

- des points de vente au sein du cluster pour l’ensemble des catégories d’acteurs (comme des étudiants, chercheurs, salariés, etc.),

- des évènements pédagogiques de randonnées durables organisés par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.

-

Au XVIIe siècle, des travaux hydrauliques remodèlent le plateau. Un système de rigoles est créé pour alimenter un réseau d’étangs qui converge vers les actuels étangs de Saclay situés au centre du plateau de Saclay. Deux aqueducs, celui de Buc et un souterrain, conduisent alors l’eau par gravité sur 10 km jusqu’aux bassins et fontaines du château de Versailles. Le réseau d’étangs de Thomas Gobert, architecte et ingénieur hydraulicien, a profondément modifié le plateau et ainsi permis le développement de l’agriculture là où il y avait autrefois des marécages. Le plateau est donc marqué par l’existence de zones humides en contexte agricole qui en jalonnent la surface.

La présence du réseau historique de rigoles souligne les lignes de niveaux de ce territoire relativement plat et enrichit la diversité des espaces naturels. La restauration des rigoles du plateau de Saclay, créées sous Louis XIV, est fondamentale, pour des raisons patrimoniales, mais aussi hydrauliques. En effet, les rigoles peuvent servir à diriger les débordements vers le centre du plateau plutôt que dans les vallées, maitrisant de ce fait le risque d’inondation.

-

Dès 2027, la ligne 18 du Grand Paris Express, un métro automatique hautement performant, reliera entre eux les pôles urbains existants et le plateau de Saclay aux hubs stratégiques du Grand Paris. La Société du Grand Paris a proposé un métro aérien et léger pour satisfaire en priorité la préservation de la Zone de protection naturelle, agricole et forestière et la biodiversité du plateau, limiter les vibrations, et prendre en compte l’augmentation progressive de la fréquentation. Le tout en faisant preuve de sobriété dans sa mise en œuvre en termes de construction et de financement. L’aérien permet en effet une réduction de l’impact environnemental, et ce, dès les travaux avec moins de déblais, et par conséquent, un nombre de camions et d’allées et venues sur les chantiers qui limite les émissions de CO2.

Les études préliminaires de la Société du Grand Paris ont permis une définition plus fine du tracé. La configuration du plateau se prête à un métro léger. L’aérien a pour avantage d’apporter une réponse écologique adaptée soucieuse des activités agricoles. Il présente une moindre emprise au sol qu’un tramway. Les viaducs dont la hauteur variera entre 7 et 11m, sont compatibles avec les autres mobilités et les activités agricoles : les voitures, les piétons, les cycles et les engins agricoles pourront aisément le traverser.

Quelques dates

La loi relative au Grand Paris crée une zone de protection naturelle, agricole et forestière à Paris-Saclay et confie à l’Établissement public la mission de délimiter cette zone.

Une enquête publique est organisée au sujet de la délimitation de la ZPNAF.

La zone de protection est délimitée par le décret n°2013-1298.

L’Établissement public signe une convention de collaboration avec l’association Terre et Cité, qui regroupe élus, agriculteurs et représentants de la société civile.

Sous l’égide de la préfecture de l’Essonne, un comité de pilotage, regroupant les services de l’Etat, est chargé d’élaborer un programme d’action qui fera l’objet d’une consultation des associations environnementales.

Le Conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement adopte le programme d'action de la ZPNAF.

Signature de la Charte.

Lancement des ateliers de co-construction du système d’évaluation du programme

Adoption du référentiel d’évaluation de la ZPNAF et réalisation des rapports d’évaluation 2019, 2020 et 2021

Réalisation de 4 ateliers de concertation autour de l'élaboration du nouveau programme d'action de la ZPNAF

Rédaction du nouveau programme, sur la base d'ateliers de travail avec les pilotes d'actions

À voir sur Paris-Saclay TV

Pour en savoir plus sur le programme d’action.

Retour sur la signature de la charte et ses objectifs.

À voir aussi

Sa châtaigneraie, son étoile d'eau, ses rigoles,...