Entretien avec Jérémy Jacob, géologue indiscipliné

Un géologue, on l’imagine plutôt loin des villes, à étudier des couches de sédiments constituées depuis des millions d’années… Pourtant, c’est bien les eaux usées et les sédiments déposés au fond d’égouts de ville que Jérémy Jacob, directeur de recherche au célèbre Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), s’est proposé d’analyser avec d’autres chercheurs des sciences de l’environnement ou des sciences humaines et sociales en s’intéressant aux informations qu’ils fournissent sur les habitants, leurs pratiques, et la ville. Précisions dans cet entretien qui commence par lever le voile sur l’acronyme du programme qu’il a porté durant quatre ans : EGOUT…

- Si vous deviez, pour commencer, caractériser le projet que vous portez et dont le nom ne manque pas d’intriguer…

Jérémy Jacob : Comme vous vous en doutez, ce nom, EGOUT, cache un acronyme, fruit d’une intense réflexion avec mes collègues. Nous sommes satisfaits de ce qu’il mette en avant le mot égout, qui est au cœur de la démarche. Pour parvenir à ce résultat, nous avons dû cependant passer par le truchement de l’anglais : Extended Geochemical Observation of Urban Trajectories – en français, cela donnerait OGTU, pour Observations Géochimiques des Trajectoires Urbaines.

De tous les mots de notre acronyme, observations est le plus important sachant que celles-ci peuvent aller de pair avec des rétro-observations, à partir de prélèvements permettant de rendre compte de phénomènes passés et, de préférence, dans la longue durée. De ce point de vue, le fait que je sois géologue n’est pas anodin, le propre de ma discipline étant d’observer des évolutions intervenues dans le temps long.

L’originalité d’EGOUT est ainsi de combiner de l’observation de phénomènes qui se sont déroulés au cours de ces dernières années avec l’observation de phénomènes qui se produisent au quotidien. Concrètement, nous avons réalisé des mesures quotidiennes des eaux usées qui circulent dans les égouts, et d’autres, à partir de sédiments accumulés au fil du temps.

Le champs des possibles de ce qu’on peut observer dans ces eaux usées et ces sédiments étant très large, nous risquions de nous perdre dans les données recueillies. Les villes d’une certaine taille en sont d’ailleurs elles-mêmes réduites à décliner leur organisation en autant de services qu’il y a de thématiques et, donc, de données possibles : la santé, l’environnement, l’urbanisme, les mobilités, etc. Dans le cadre d’EGOUT, nous avons donc pris le parti de concentrer notre attention sur des données auxquelles on ne pense pas spontanément et qui pourtant peuvent fournir de précieuses informations.

- Le béotien que je suis ne peut s’empêcher de s’interroger sur la valeur ajoutée de vos mesures par rapport aux données numériques susceptibles d’être recueillies au moyen de capteurs…

J.J. : Et nous pourrions même ajouter : pourquoi s’embarrasser de réaliser des mesures aussi complexes, dans des égouts, alors qu’il existe effectivement déjà des données significatives en surface ? S’agissant de la santé de la population, par exemple, on dispose de données sur les personnes affectées par telle ou telle maladie – grâce aux prescriptions des médecins, au nombre de médicaments vendus, etc. Seulement, ces données sont éparses. Et toutes ne sont pas forcément significatives : le volume de médicaments prescrits, par exemple, ne dit rien de leur administration effective. Elles sont aussi loin d’être facilement accessibles : par exemple, on ne dispose pas de données relatives au stress environnemental, tout au plus de cartes relatives aux pollutions – atmosphériques, sonores. L’idée est donc de disposer de mesures « intégrées » au sens où elles relèvent de multiples thématiques, et localisées, mais pas trop pour ne pas stigmatiser les populations, juste ce qu’il faut pour, ensuite, étudier les éventuelles hétérogénéités spatiales.

Surtout, en l’état actuel des choses, il n’existe pas de capteurs à même de mesurer les flux de telle ou telle molécule dans une matrice aussi complexe que les eaux usées, celles-ci contenant une multitude d’autres traceurs potentiels.

De là, le parti que nous avons pris de réaliser des mesures, certes plus compliquées, mais aussi objectives que possible, avec les égouts en guise d’« objet-frontière » – pour reprendre un concept que j’ai découvert à l’occasion de ce projet de recherche.

- À vous entendre, je perçois un autre enjeu dans ce projet : faire valoir un savoir-faire de vos domaines de recherche en matière de mesure à partir d’échantillonnage, de carottage..

J.J.: De fait, EGOUT est un moyen de transposer nos savoir-faire en paléosciences – l’étude des paléoclimats et paléoenvironnements – et en rétro-observations dans l’étude de phénomènes très actuels, en mobilisant nos techniques de prélèvements, de carottages – de fonds marins, de glaciers, etc. -, d’analyses de matrices complexes, pour identifier la présence d’éléments aussi divers que des molécules, des isotopes, etc. Jusqu’ici, nous effectuions nos prélèvements en milieu océanique et autres milieux naturels. Le milieu urbain est pour nous un nouveau terrain de jeu dans lequel nos outils et savoir-faire n’étaient pas mobilisés jusqu’à présent.

C’est dire si nous pourrions parler d’« indisciplinarité » au sens où il s’agit d’être capable de s’approprier des questions d’autres communautés de recherche, de s’inscrire dans d’autres temporalités, celles du quotidien en l’occurrence, en mobilisant les outils et méthodes de nos disciplines – la géologie, la paléologie,… – apparemment très éloignées de ces questions.

- Indisciplinarité dont il convient de rappeler qu’elle ne signifie pas un renoncement à sa propre discipline, la géologie en ce qui vous concerne…

J.J.: Non, en effet, et c’est important de le rappeler. Géologue je suis, géologue je reste ! À propos de cette indisciplinarité, je renvoie au numéro de la revue Hermès : Interdisciplinarité : entre disciplines et indiscipline [Hermès, La revue, 2013/3, n°67 – pour en savoir plus, cliquer ici].

Il dissipe tout malentendu à ce sujet. Pour autant, j’ignore si je suis vraiment dans le droit fil de l’indisciplinarité promue dans cette publication. Pour ma part, j’y vois d’abord un excellent moyen d’expliquer le sens de ma démarche, de justifier le fait d’explorer d’autres sujets, d’autres thématiques que ceux que ma communauté de recherche attend a priori d’un géologue. Fort de mon expertise et des outils de la géologie, je ne vois pas pourquoi je m’interdirais d’aller discuter avec des chercheurs d’autres communautés de recherche, d’autres disciplines. Je fais l’hypothèse que, peut-être, mon expertise et mes outils pourront leur être utiles, contribuer à apporter des éléments de réponse à leurs propres questionnements.

- Ce qui suppose de rencontrer d’autres « indisciplinés » ?

J.J.: Probablement. En tout cas, c’est précisément tout l’intérêt du consortium que nous avons monté même si, au début, il était à dominante sciences environnementales. Après tout, rien de plus naturel : il importe quand même que les chercheurs qui viennent de disciplines différentes parlent un langage commun, soient familiers des mêmes objets. Parmi les premiers chercheurs associés à EGOUT, il y eut Thomas Thiebault, un jeune spécialiste des milieux pollués ; ses travaux de thèse m’ont beaucoup inspiré, en particulier son carottage dans une rivière du Loiret, qui a permis de mettre en évidence la présence de résidus de médicaments. Un travail d’autant plus original que Thomas s’est appuyé sur cette présence de médicaments pour dater en retour les sédiments de sa carotte, cette présence étant liée à l’autorisation de leur mise sur le marché – il lui a suffi d’en retrouver l’année. Quant à la disparition de ces molécules dans les couches supérieures, elle coïncidait avec la fin du rejet des eaux usées des égouts dans la rivière… Ce sont ces résultats qui m’ont inspiré l’idée de procéder à des prélèvements en milieu urbain.

Je précise que je connaissais déjà Thomas pour avoir collaboré avec lui du temps où il faisait sa thèse dans mon ancien laboratoire. En 2016, nous avions réalisé des mesures à Orléans dans le cadre d’un projet pilote appelé Golden Spike en partant du constat que des sédiments s’étaient accumulés dans les égouts de la ville, dans lesquels nous pourrions retrouver trace du début de l’Anthropocène. De sorte que nous pourrions avoir espoir d’y planter symboliquement le clou d’or du changement d’ère géologique [sourire].

- Comme quoi, on peut être chercheur et avoir de l’humour…

J.J.: En effet ! Des collègues m’ont néanmoins demandé si je n’allais pas un peu loin [rire]. Ce projet pilote ne nous aura pas moins permis de prendre la mesure de la richesse des informations recélées dans les eaux usées et les sédiments présents dans nos égouts.

Golden Spike nous a aussi offert l’opportunité de prélever des échantillons en amont d’une station d’épuration et ce, quotidiennement, pendant 85 jours – un laps de temps qui permet d’observer des phénomènes au moins hebdomadaires à défaut d’être saisonniers. On a pu ainsi détecter la présence de médicaments, ainsi que de drogues… Le suivi au jour le jour du THC (pour tétrahydrocannabinol), soit la molécule du shit, a permis de montrer qu’il était consommé toute la semaine tandis que les drogues dures l’étaient plutôt le week-end… Quelque chose de connu mais que nous avons pu confirmer par des mesures objectives.

De manière générale, nous avons pu mettre en évidence des évolutions entre les jours de semaine et les week-ends. Ainsi, nous pouvions montrer comment des pratiques du quotidien pouvaient s’observer dans les eaux usées. En étudiant aussi des carottes de sédiments d’égouts, nous avons aussi détecté ces molécules et pu discuter de leur variabilité à l’échelle saisonnière. Ainsi, nous pouvions nous placer dans deux temporalités. D’une part, celle de phénomènes en flux continu, par analogie à ceux des chaînes d’information continue : les eaux usées qui s’écoulent dans les égouts, riches en informations. D’autre part, celle des sédiments qui se sont accumulés sur plusieurs années, riches d’autres informations, la question étant de savoir quelle information s’accumule dans le sédiment par rapport à celle qui circule en continu dans les eaux, étant entendu que les sédiments, tels des livres d’histoire, ne retiennent qu’une partie de l’information portée par les eaux.

- Ce projet aura donc constitué la première couche dans la genèse d’EGOUT…

J.J.: On peut le dire ainsi ! C’est suite à cette première expérience que j’ai soumis un projet de recherche à différents guichets, notamment ceux de la Région Centre-Val-de-Loire, du CNRS, de l’ANR, en mettant en avant le fait que les égouts contenaient des informations que les géologues étaient en mesure de capter au moyen de leurs outils, et susceptibles de répondre à un large spectre de questionnements. Malheureusement, nous n’avons obtenu aucun financement…

- Comment l’expliquez-vous ?

J.J.: C’était probablement dû à notre positionnement indisciplinaire. Les guichets de financements étaient très calqués sur les disciplines. Ceux des sciences environnementales considéraient que notre projet n’abordait pas des questions de géologue alors que les guichets de financement de recherche en SHS considéraient que nous n’étions pas légitimes dans leur domaine. Finalement, c’est à la faveur de la crise sanitaire liée au Covid-19 que nous avons pu décrocher des financements…

- ?! Expliquez-vous…

J.J.: En février 2020, un chercheur hollandais, Medema, réalisait une première : développer un protocole permettant d’identifier des traces de Sars-Cov-2 dans des eaux usées et d’en suivre la propagation. Une avancée qui a inspiré, en France, le projet Aubépine – un important programme de recherche qui devait assurer le suivi du virus dans les eaux usées et qui a bénéficié pour cela d’un important financement – cinq millions d’euros. Avec une collègue, nous étions sur les starting-blocks pour travailler avec le service de l’eau et de l’assainissement de la ville d’Orléans.

J’ai donc profité de ce contexte favorable pour soumettre de nouveau ce qui allait devenir le projet EGOUT.

- Encore un mot sur le consortium, dont vous avez commencé à décrire la composition ?

J.J.: Du côté scientifique, il mobilise pas moins de quatre laboratoires. Outre le LSCE et le Métis, le laboratoire de Thomas, je me suis associé à des chercheurs du Leesu (Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains), des spécialistes de l’hydraulique en milieu urbain – ils étudient notamment l’écoulement des eaux pluviales dans les égouts et ont mis en place un observatoire d’hydrologie urbaine au regard des polluants urbains.

Ces trois laboratoires relevaient tous des sciences de l’environnement. Or, nous souhaitions nous inscrire dans une démarche interdisciplinaire en mobilisant aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales. À cette fin, j’avais contacté Sabine Barles, de l’UMR Géographie-cités…

- Et dont les travaux sur le métabolisme urbain lui ont valu d’être la lauréate 2025 du Grand prix de l’urbanisme !

J.J.: Malheureusement, nos échanges n’ont pas abouti sur le principe d’une collaboration ! Ainsi va la recherche et les échanges entre chercheurs ! Finalement, nous nous sommes rapprochés du Ladyss, un laboratoire spécialisé dans l’analyse croisée des dynamiques sociales et de la recomposition des espaces.

L’idée nous a été suggérée par un collègue qui connaissait bien ce laboratoire pour avoir déjà travaillé avec lui. Nous avons eu la chance d’avoir eu pour interlocutrice Catherine Carré, une enseignante-chercheuse pétillante, ne cachant jamais son enthousiasme. Elle-même s’intéressait au système des égouts et connaissait quelqu’un qui travaillait dans l’assainissement. Elle n’a donc demandé qu’à participer à notre projet – quitte à devoir le quitter en cours de route en faisant valoir ses droits à la retraite. D’autres de ses collègues y ont été associés, dont Anne-Peggy Hellequin, géographe de la santé. Heureusement, la recherche, c’est aussi cela : des rencontres heureuses !

- Qu’est-ce qui a motivé cet élargissement aux SHS ? Était-ce une condition pour obtenir des financements ou cela correspondait-il à de réels besoins ? Je pose la question même si je subodore l’intérêt de l’apport de ces SHS au vu de votre prise en compte du rôle des pratiques et usages de citadins.

J.J.: C’est précisément cela. Restait à prendre en considération les questionnements scientifiques que les SHS peuvent (se) poser. Des questionnements que des chercheurs en sciences dites dures peuvent être parfois enclins, reconnaissons-le, à considérer comme moins pertinents que les leurs, au prétexte qu’ils porteraient sur des objets du quotidien sur lesquels a priori tout un chacun a une opinion… En réalité, les questionnements des chercheurs en SHS sont forts utiles pour aller au-delà de fausses intuitions. Nous étions d’autant plus convaincus de leur intérêt que ce dont nous souhaitions observer la trace – des résidus d’aliments, de médicaments,… – est, comme vous le dites, lié à des pratiques sociales.

Ce n’est pas tout : nous souhaitions associer les habitants à notre démarche. Or, des chercheurs en SHS nous paraissaient plus à même de les accompagner et d’en décrypter les retours.

Comme vous l’aurez compris, notre consortium s’est mis en place petit à petit, à travers la rédaction du dossier soumis aux guichets de financement, ou encore le choix de l’acronyme. Autant le dire : il y eut un temps nécessaire d’apprentissage réciproque – pour être scientifiques, les questionnements de nos collègues des SHS n’en sont pas moins différents des nôtres, chercheurs en sciences de l’environnement. Si nous usons de mêmes mots, nous n’y mettons pas forcément la même signification…

- La recherche ne consiste-t-elle pas aussi en cela : en une pluri/interdisciplinarité qui se met en place le temps de se familiariser avec la pluralité des cultures, des méthodes scientifiques, pour ne pas dire des langues disciplinaires ?

J.J.: En effet, et c’est en cela que c’est intéressant. Nous ne souhaitions pas pour autant nous en tenir à un dialogue entre académiques mais travailler aussi avec des opérateurs, des services de la ville, des citoyens…

C’est pourquoi nous avons assumé le fait de ne pas tout dévoiler de notre stratégie, préférant la déployer au fil de l’eau. Des lors que nous nous associons à ces acteurs, nous ne pouvions annoncer par avance sur quels territoires nous interviendrions, selon quelles temporalités, avec quels traceurs, etc. Nous souhaitions que la collectivité avec laquelle nous travaillerions – la ville de Paris en l’occurrence -, l’opérateur – la SIAAP, le service public de l’assainissement francilien – et les citoyens y trouvent aussi leur intérêt. Ce que l’ANR a su entendre. Qu’elle en soit encore remerciée !

- Aviez-vous eu d’emblée l’intention d’impliquer ces derniers ? D’inscrire EGOUT dans de la science participative ?

J.J.: Oui, et cette volonté avait été clairement formalisée dans le dossier de présentation du projet soumis à l’ANR.

- Qu’attendiez-vous précisément de ces citoyens ?

J.J.: Dès lors que nous envisagions de mettre en place un observatoire, il nous paraissait indispensable qu’il soit accepté par la population, d’autant plus qu’à travers ce projet EGOUT, nous touchions à quelque chose de l’ordre de l’intime quand bien même les données sont anonymisées. Notre lunette d’observation débouche quand même sur celles de citoyens, si je puis me permettre ce raccourci !

Le défi était aussi de surmonter les représentations premières que ces citoyens se font des égouts. Pour parvenir à ce qu’ils s’approprient le projet, nous avons donc joué à fond le décalage en assumant de parler « pipi / caca ». Et de fait, cela s’est révélé être le mode de communication le plus approprié pour faire adhérer les habitants au projet. Force a été aussi de constater que la plupart avaient déjà une connaissance fine des égouts, beaucoup plus que ce que nous imaginions.

- Il faut dire que les égouts parisiens sont associés à une grande figure de la période haussmannienne…

J.J.: Le directeur du service des eaux de Paris, Eugène Belgrand [1810-1978]. Cela étant dit, les égouts sont aussi associés à la notion de déchets et, donc, à quelque chose qu’on cherche plutôt à invisibiliser.

Pour en revenir aux citoyens, précisons qu’il s’agissait de volontaires, de niveau bac + 3 minimum pour la plupart – certains avaient même eu une formation en chimie -, tous attentifs aux risques liés à la présence possible de pesticides et de nanoparticules. Preuve au passage que l’information grand public autour des polluants a atteint sa cible. Il reste que les polluants présents dans des eaux usées sont aussi une source d’information, ce à quoi nous avons sensibilisé ces citoyens.

Au-delà de la mobilisation citoyenne effective, EGOUT avait aussi pour objectif de documenter les questions relatives aux modalités d’une science participative. Comment mobilise-t-on concrètement des citoyens sur des questions de recherche ? Quelles sont les leviers de mobilisation, aux différentes étapes de la recherche ? Les modes de communication à envisager ? Autant de questions qui justifiaient d’autant plus notre association aux chercheurs du Ladyss.

- Qu’en a-t-il été des acteurs les plus opérationnels ?

J.J.: Il nous a fallu les convaincre de l’intérêt du projet, plus que ce que nous avions imaginé. Tant et si bien qu’au moment où le projet a été accepté par l’ANR, je n’étais pas sûr de pouvoir le mettre en œuvre faute de nouvelles de la ville de Paris et de ses services ! Heureusement, des adjointes au maire se sont montrées très vite intéressées : Anne Souyris, adjointe chargée de la Santé, et Colombe Brossel, adjointe chargée la propreté de l’espace public, du tri et de la réduction des déchets, de l’assainissement, du recyclage et du réemploi – elle est devenue depuis sénatrice, ce qui au passage illustre combien un consortium de recherche est toujours à la merci d’un turnover du côté de ses parties prenantes. L’implication de ces élues a été décisive pour obtenir celle des services de la ville.

- À quel moment le projet a-t-il pu démarrer ?

J.J.: En janvier 2022, après une notification préalable en septembre de l’année précédente. Nous avons pu organiser des réunions avec différents services, notamment ceux en charge de l’eau et de l’assainissement, et leur faire part de nos besoins – pouvoir nous rendre dans les égouts, y faire des échantillons, avoir accès aux données des services…

Au final, nos demandes ont toutes été satisfaites. En retour, nous avons transmis beaucoup d’informations aux services associés à la démarche. Ont-elles été exploitées ? Je l’ignore. Toujours est-il que nous avons bénéficié du soutien efficace de la Direction de la Transition Environnementale et du Climat (DTEC) et d’une personne en particulier, Élisabeth Lehec, désormais maître de conférences à Tours – elle nous a aidés à interagir avec les agents de la ville de Paris.

- J’observe que la réussite d’un projet de recherche repose sur des personnes qui vont au-delà de la fonction prévue dans un organigramme, veillent à mettre en relation avec les bonnes personnes, etc.

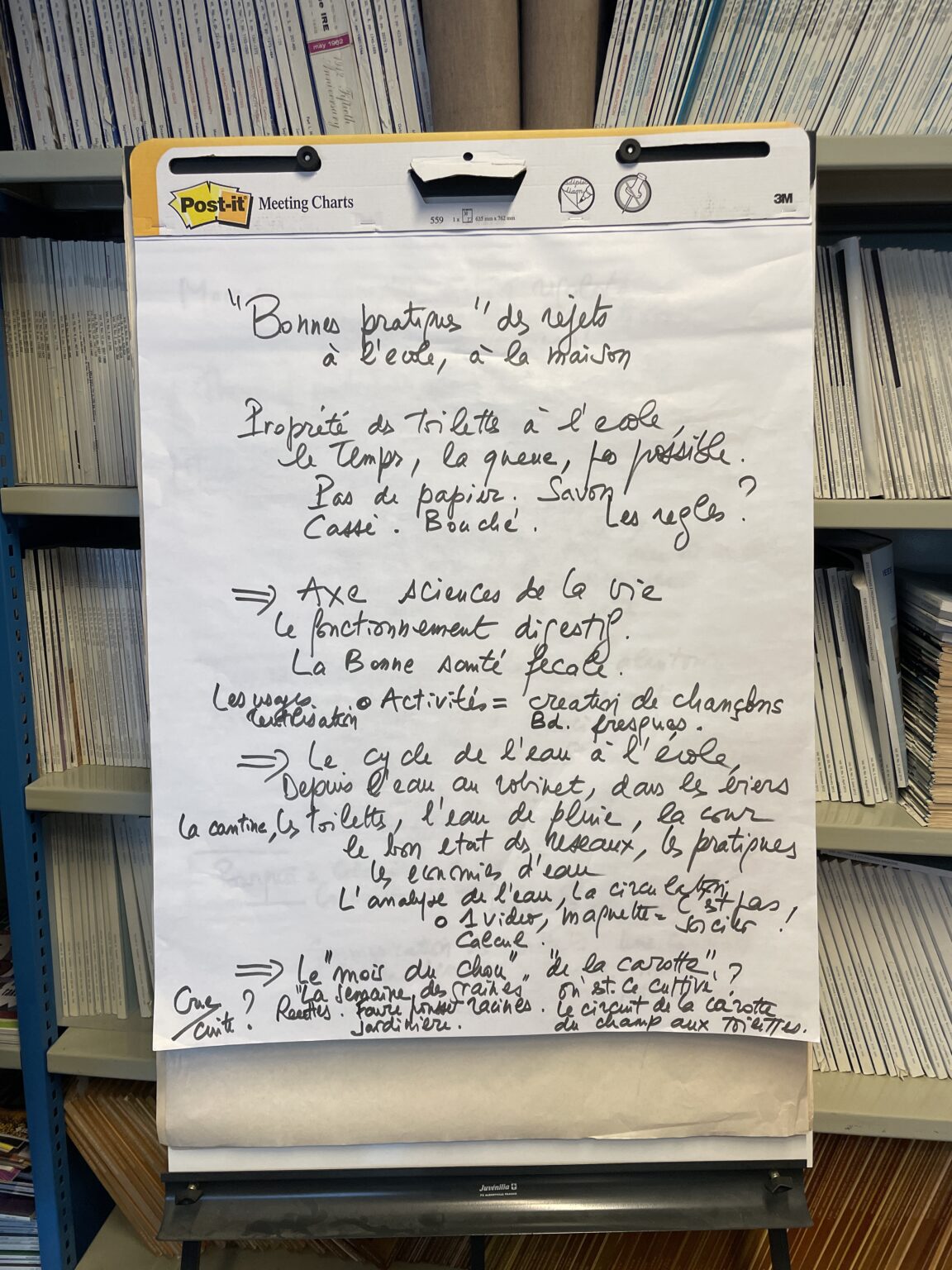

J.J.: C’est vrai et cela s’est vérifié avec EGOUT. Une réunion kick-off du projet a pu se tenir, à laquelle ont participé pas moins de trois élues – les deux déjà citées, et Pénélope Komitès, adjointe en charge de l’innovation, de l’attractivité, de la prospective Paris 2030, de la Résilience – ainsi que des chefs et des directeurs de services. Des ateliers remue-méninges avaient été organisés de façon à impliquer davantage les services et nous accorder sur les questions à traiter prioritairement. Un exercice pas si évident, mais qui rendait la démarche d’autant plus originale par rapport à des projets de recherche classiques. Outre les trois directions déjà évoquées – la direction de la propreté et de l’eau, qui nous aura permis d’accéder aux égouts ; la direction de la santé et la direction de la transition et du climat -, nous avons pu aussi nous appuyer sur la direction en charge de la Participation citoyenne.

– En quoi a consisté cette mobilisation ? Qu’attendiez-vous exactement des citoyens ?

J.J.: Comme indiqué, nous voulions nous engager dans de la recherche participative. Nous ne voulions pas nous en tenir à faire du citoyen un simple fournisseur de données. Après discussion avec la direction de la Participation citoyenne, nous avons pu adresser un questionnaire aux volontaires de Paris – une cohorte de quelques 80 000 Parisiens disposés à participer à des projets de la ville – pour savoir s’ils seraient intéressés à participer à EGOUT. 80 personnes se sont dites prêtes à participer. Au final, nous en avons sélectionné une vingtaine.

- Cela paraît bien peu…

J.J.: Dissipons un malentendu : ces citoyens n’avaient pas vocation à être représentatifs de la population de l’arrondissement, mais à nous aider à identifier les leviers, les réseaux pour enrôler le plus d’habitants possible. C’est eux qui nous ont recommandé, pour toucher la population la plus large possible, d’aller présenter notre démarche sur les marchés, de mobiliser le tissu associatif et les écoles.

Avec ces mêmes volontaires et les services de la ville de Paris, nous avons travaillé sur la perception des égouts, sur les substances à mesurer en priorité ; nous avons commencé à coconstruire l’action de recherche participative en en fixant l’échéancier, en déterminant le territoire sur lequel nous interviendrions, comment nous mobiliserions la population. D’un commun accord, nous avons choisi l’arrondissement du 20e comme terrain d’étude, et d’intervenir sur les pratiques alimentaires des habitants.

- Au final, combien d’habitants avez-vous pu enrôler ?

J.J.: C’est la première question qu’avait posée le relecteur de l’article que nous ayons écrit suite à notre première action de recherche. Autant le reconnaître : elle met le doigt sur le point faible de notre projet. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que le territoire dont nous prélevions des échantillons d’eaux usées et de sédiments, représente quelques 180 000 personnes. Ce qui est beaucoup.

Nous sommes par ailleurs en mesure d’estimer à quelques 13 000, le nombre de personnes impliquées dans notre 2e action de recherche puisqu’elle portait sur des élèves inscrits à la cantine scolaire – nous pouvions aussi en connaître précisément les menus. Une action dont ces élèves ont pu avoir connaissance suite à nos interventions auprès de 350 d’entre eux, dans une dizaine d’écoles – interventions que nous avons mises à profit pour leur parler de la pollution, du cycle de l’eau, sans oublier les égouts. Nous les avions invités à faire remonter l’information de la recherche auprès de leurs parents.

Hormis cela, nous ne sommes pas en mesure d’estimer le pourcentage de la population effectivement impliquée. Ce n’est pas faute d’avoir essayé : le questionnaire que nous avons mis en ligne n’a été retourné que par une vingtaine de personnes… Nous avions aussi proposé aux habitants de nous raconter dans un email la manière dont ils avaient contribué à nos actions de recherche. Une dizaine nous ont adressé en retour le menu de leur repas. Une information précieuse mais insuffisante au plan quantitatif.

Force est de constater que plus on sollicite les citoyens, plus on leur demande de s’engager dans des actions de recherche, moins on suscite d’adhésion de leur part… Il est vrai que nous leur demandions déjà de changer leurs habitudes alimentaires. Si, en plus, ils devaient renseigner un questionnaire… Pour travailler sur nos marqueurs d’alimentation, établir des relations quantitatives entre ce que nous mesurons dans les égouts et ce que la population a consommé, il faudrait que chaque citoyen décrive dans le menu détail la composition de chacun de ses repas comme de ses grignotages…

- Mais, après tout, un acquis d’EGOUT n’est-il pas de mettre au jour les défis de la recherche participative au regard notamment de l’évaluation de la population mobilisée ?

J.J.: Des défis dont nous avions bien conscience et que nous avions anticipés. Des collègues ont suggéré de travailler sur un territoire plus restreint, un îlot, voire même un bâtiment, ce qui nous aurait permis de concentrer nos efforts sur ses occupants, en allant les voir directement pour leur soumettre un questionnaire.

Pour ma part, je pense que le fait de répéter des actions de recherche dans un même quartier permettait (1) de tester la reproductibilité de nos résultats et (2) de bénéficier d’un effet mémoire de la première action dans l’esprit des habitants.

Cela étant dit, l’action de recherche participative n’en a pas moins été un succès : les niveaux de traceurs d’une alimentation végétale ont été plus élevés pendant la semaine d’action que lors de deux semaines « de référence ». C’est le point fort présenté dans notre article scientifique. Et puis j’ai envie de retenir le bon accueil que nous ont réservé les nombreux habitants avec lesquels nous avons pu interagir. Je ne peux pas m’empêcher de penser à Josette en particulier, en lui laissant le mot de la fin : « Si mon caca peut servir à la science… ».

- Ce pourrait être effectivement le mot de la fin, sauf que le projet se poursuit. Où en êtes-vous d’ailleurs ?

J.J.: Contractuellement, le projet devait s’arrêter le 31 décembre 2025. Je viens d’ailleurs de déposer le plan de gestion de données. Il me faut encore établir un bilan scientifique et un bilan financier dans les trois mois qui viennent. Une restitution était prévue à la Mairie du 20e, le 12 mars prochain ; elle a été repoussée à la mi-avril pour cause d’élections municipales. Je considère que c’est date qui marquera la clôture effective de nos actions de recherche participative.

Nous avons mis un point d’honneur à faire participer nos volontaires jusqu’à la phase interprétative des résultats, lors d’une première réunion de restitution, en leur laissant aussi la liberté de poser un regard critique sur la manière dont nous présentions les résultats.

Des vidéos de sensibilisation ont été réalisées par ailleurs sur l’impact des rejets de différents déchets – lingettes, mégots et plastiques – en collaboration avec des YouTubers du collectif Ordres de grandeur – un collectif créé par deux doctorants dont un qui vient de soutenir sa thèse et de rejoindre le LSCE.

Malgré les quatre années consacrées à cette action de recherche, je ne cacherai pas ma frustration, car c’est dans de la recherche de bien plus long terme que nous aurions pu nous engager, au vu de la richesse des résultats potentiels et des questionnements soulevés au cours de ces quatre années.

Cependant, un autre programme de recherche, WHAOU, prendra le relais d’EGOUT, sous la houlette de Thomas, avec pour objectif de créer un observatoire de la santé et du bien-être, qui s’appuiera sur des instruments de mesure et d’analyse des eaux usées. Nous franchissons par-là même une nouvelle étape dans l’interdisciplinarité puisqu’y participent des économistes, des architectes, des linguistes, des anthropologues, des sociologues, des biologistes…

- Une question plus personnelle avant de clore cet entretien : Qu’est-ce qui a prédisposé le géologue que vous êtes à s’investir dans ce projet et à intervenir ainsi en milieu urbain ?

J.J.: A priori, rien ! Un géologue est plus accoutumé à étudier les sols de vastes territoires, en dehors des villes. Si, maintenant, je devais remonter dans le temps, à la genèse de mon implication dans ce type de recherche, en milieu urbain, tout remonterait à 2012-13. Cette année-là, je travaillais dans un laboratoire où des collègues étudiaient des phénomènes de pollution ; de mon côté, je travaillais sur les systèmes naturels et l’évolution des milieux, à partir de carottes. Ce faisant, je commençais à y percevoir les traces d’activités humaines anciennes. Comment faire la synthèse entre les résultats de mes collègues qui travaillaient sur la pollution et les miens ? C’est la question que je me suis très vite posée. Il me semblait que nous pourrions utiliser les polluants comme des traceurs de l’activité humaine au cours du temps. Finalement, cela n’eut pas de suite. En tant que géologue, je ne m’en suis pas moins de plus en plus intéressé aux enjeux de l’Anthropocène : je voulais voir comment ce que font mes congénères au quotidien pouvait s’inscrire dans des couches de sédiments et, donc, dans la postérité géologique ! C’est précisément ce que m’a permis d’entrevoir EGOUT.

Journaliste

En savoir plus